Olivos, 15 de marzo de 1971. Carlos Eduardo Robledo Puch mira la hora en su reloj Omega Speedmaster. Son las tres de la madrugada. Faltan ocho días para que el militar Alejandro Agustín Lanusse asuma la presidencia de facto. Faltan cinco minutos para que Robledo y Jorge Ibáñez entren en el boliche Enamour. Esta noche no tienen la intención de divertirse o de apoyarse en la barra para pedir un trago. Están para otra cosa.

Vienen de robar Criquet, otra discoteca de la zona. Y ahora están por cometer una venganza. Hace unos días, Ibáñez había sido expulsado de Enamour por pelearse con un barman. Juraron volver para romper todo. Por eso una vez que logran entrar en el boliche por un jardín lateral, destrozan los parlantes y los sillones. Roban discos long play y un revólver Ruby calibre 32 que ahora está en la mano derecha de Robledo. Sube una escalera despacio, por las dudas de que haya algún custodio. De pronto, Ibáñez lo llama para avisarle que hay dos personas durmiendo en dos camas. No llegan a levantarse. Robledo les tira desde la puerta de la habitación. Mata a Félix Pedro Mastronardi, el gerente de Enamour, y a Manuel Jesús Godoy, el barman que esa noche le había pedido a su jefe si podía quedarse a dormir porque tenía que levantarse temprano para ir a gestionar su documento de extranjero a Migraciones. Pero no despertará. Morirá igual que Mastronardi: de un balazo en la cabeza.

Tiempo después, cuando esté esposado y ante el juez, Robledo recordará con exactitud cada paso que dio. Dirá que los peldaños de la escalera de Enamour estaban revestidos con mármol granítico negro. “Habíamos dicho que si había un problema había que salvarlo de cualquier forma. Quedamos en liquidar a todos para que no hubiera testigos”, confesará. Por eso ejecutó a dos hombres.

Cuando le pregunten por qué los mató, Robledo responderá:

—¿Qué quería, que los despertara?

Crueldad

La señal de ajuste de la pantalla les ilumina las caras. Los Bianchi se quedaron dormidos con la televisión prendida. Faltan cinco minutos para la medianoche. El matrimonio está en una piecita ubicada al fondo de un local que vende repuestos para autos en Olivos. Duermen en dos catres, pero tienen pensado usar parte de sus ahorros para comprar una cama matrimonial. José descansa boca arriba y ronca, como siempre. Su esposa Dora le da la espalda. Está contra la pared. En una cuna ubicada entre las dos camas, duerme su hija de diez meses.

Si esta llegara a ser una noche normal, la beba va a llorar a las dos de la madrugada. “Es un relojito”, decía siempre su madre. Ella se levantará, le dará la teta y la recostará sobre su pecho hasta dormirla.

Carlos Eduardo Robledo Puch fue condenado por matar a once personas por la espalda o mientras dormían

Carlos Eduardo Robledo Puch fue condenado por matar a once personas por la espalda o mientras dormían

Pero la del 9 de mayo de 1971 no fue una noche normal. Los Bianchi no se despiertan por el llanto de su hija. Primero los sobresalta el ladrido de su perro, después unos pasos en la cocina.

José Carlos Bianchi se sienta en la cama, pero no llega a decir nada. Robledo Puch ya está ahí, en penumbras, parado en la puerta de la piecita, apuntándole con un revólver Bernardelli calibre 7.65. Después dirá que su amigo y cómplice Jorge Ibáñez le ordenó al oído: “Matalos sin vacilar”.

Pero ahora extiende el brazo derecho. Y gatilla. El señor Bianchi muere de dos balazos en la cabeza. Queda quieto en la cama, como si se hubiese vuelto a dormir. Su esposa grita desesperada. Está herida de dos disparos. Ibáñez se le tira encima y la viola. La mujer deja de gritar. Creen que está muerta. “Dale, apurate”, le dice Robledo. Luego va a la cocina, abre la heladera y se sirve un vaso de agua. Antes de irse, Robledo dispara otra vez. Un tiro queda incrustado en uno de los barrotes de la cuna.

Nunca se sabrá si fue un error de puntería o si el asesino quiso dispararle a la beba, que ahora llora y patalea.

A quemarropa

El 24 de mayo de 1971, la pareja tiene otro objetivo entre manos: robar el supermercado Tanti, en la esquina de Maipú y San Lorenzo, Olivos. El plan lo inicia Robledo.

La noche del robo llegan en el Rambler de Ibáñez.

Lo dejan estacionado a una cuadra del mercado. Con la ayuda de su amigo, Robledo sube al techo de fibrocemento por la playa de estacionamiento del fondo. Entra por una claraboya. Luego le abre a Ibáñez después de forzar la puerta. Su amigo le hace señas. Robledo no entiende. Su cómplice le señala una estufa a gas encendida y empotrada en una pared del fondo, cerca de las cajas. Eso quiere decir que no están solos. “Llevamos la pistola por las dudas, no sabíamos que había un sereno”, declararía Robledo ocho meses después.

—El sereno está durmiendo sobre la mesa. Andá y matalo —le ordena ahora Ibáñez.

El sereno se llama Juan Scattone (ellos lo sabrán después, cuando lean los diarios). Tiene 61 años, viste un pantalón y una camisa Grafa color caqui. El ruido que hacen los delincuentes, que tropiezan contra varias latas de conserva, no lo despierta. Robledo lo ve dormido panza arriba, tirado contra una mesa, cerca de un depósito donde se reciben los envases vacíos de los clientes. Se acerca hasta un metro y medio. Le va a disparar desde esa distancia. Será un tiro de gracia. Gatilla dos veces con una pistola Bernardelli. Es la misma con la que mató a Bianchi: la había robado de una inmobiliaria de Vicente López.

Mientras Virginia Rodríguez, de 16 años, caminaba y creía estar a salvo luego de haber sido violada, Ibáñez le hizo una seña con el dedo índice (hizo como si disparara al aire), le dio el arma y una orden que debía cumplir: "Matala".

Mientras Virginia Rodríguez, de 16 años, caminaba y creía estar a salvo luego de haber sido violada, Ibáñez le hizo una seña con el dedo índice (hizo como si disparara al aire), le dio el arma y una orden que debía cumplir: "Matala".

El sereno muere de un balazo en la cabeza. “No se movió el viejito pelado”, contaría Robledo a los investigadores.

Primer femicidio

De repente, sobre la calle Lima, en Constitución, un Ford Fairlane color crema frena bruscamente. Ibáñez lo acaba de robar en el estacionamiento de la otra cuadra, pero eso a Robledo se lo explicará después, porque ahora baja la ventanilla del auto y le grita:

—¡Dale, metele!

Robledo se sube y le pregunta:

— ¿Adónde estamos yendo?

—Vos quedate piola. Abrochate el cinturón y relajate. Vamos a buscar alguna minita.

Ibáñez acelera. Pasan por Plaza Constitución, luego toman la 9 de Julio y siguen por la Avenida del Libertador.

“¡Mirá lo que es eso!”, dice Ibáñez cuando pasan por una esquina donde hay una concesionaria. Robledo cree que su amigo le habla de algún auto, pero el comentario es por una chica que justo pasa por ahí.

—¿La viste Carlos?

—¿A quién?

—A esa mina. ¿Estás chicato?

—Ah, ahí la veo. ¿Esa con la cartera roja?

—Sí. Bajá del auto. Invitala a subir —le ordena Ibáñez mientras estaciona el auto.

—¿Qué hago si no quiere?

—La obligás con el chumbo.

Robledo saca el revólver Ruby calibre 32 de la guantera y baja decidido. Le muestra el arma a Virginia Eleuteria Rodríguez, de 16 años, y le dice:

—Subí al auto. No te va a pasar nada.

Robledo le apoya el caño del revólver en la espalda, a la altura de la cintura, y la hace subir al Fairlane.

Ibáñez arranca, pero el auto queda atascado en una calle embarrada, cerca de un puente de la ruta Panamericana, a la altura de Pilar (que en esa época era oscura y de ripio). Ibáñez no se preocupa, va al asiento de atrás con Rodríguez. Le dice a Robledo que vaya adelante. Desviste a la joven, pero cuando está por violarla, se pone furioso.

Jorge Ibáñez, el cómplice de Robledo Puch en los primeros crímenes

Jorge Ibáñez, el cómplice de Robledo Puch en los primeros crímenes

Le molesta la presencia de Robledo.

—¡Bajate, boludo! —le grita Ibáñez—. No me puedo concentrar con vos ahí. Me ponés nervioso.

Robledo obedece, como siempre. Camina unos metros.

El lugar es oscuro y no pasan autos. El Fairlane empieza a balancearse. A los pocos minutos, su amigo lo llama. La chica, aterrorizada, se está vistiendo. Ella sentirá algo de alivio cuando Ibáñez le diga:

—Podés irte.

Virginia Rodríguez baja del auto y camina unos pasos por la ruta. Ocho meses después, cuando declare ante la Policía, Robledo dirá que en ese momento, mientras la chica caminaba y creía estar a salvo, Ibáñez le hizo una seña con el dedo índice (hizo como si disparara al aire), le dio el arma y una orden que debía cumplir:

—Matala.

Robledo manotea el revólver del tablero, se baja del auto y marcha como un autómata con la pistola. Va a matar por la espalda. Dispara cinco veces. Todos los tiros dan en el blanco. La chica se desploma.

El caso Dinardo

Ana María Dinardo caminó hasta la parada del colectivo, en Laprida y Avenida del Libertador.

Mira la hora y espera. Está sola. La tranquiliza ver que el colectivo viene a una cuadra. Pero no llegará a tomarlo. Un Chevy blanco está más cerca: viene a toda velocidad. Pasa por al lado de ella, no sabe que adentro de ese auto, Ibáñez le dice a Robledo:

—Bajá la marcha y volvé. Me gustó esa chica.

Después se baja del auto, la encañona con un revólver 32 y la obliga a subir al asiento trasero con él.

“Andá para Pilar”, le pide a Robledo, que acelera hasta la Panamericana y frena en el mismo lugar oscuro y escampado donde hacía once días mataron a Virginia Rodríguez. Dinardo se resiste: golpea a Ibáñez con una toma que aprendió en sus clases de karate. Robledo interviene, pero ella lo ataca con el taco de su bota derecha.

Ana María Dinardo tenía 23 años cuando fue asesinada

Ana María Dinardo tenía 23 años cuando fue asesinada

Ibáñez le da una trompada y la manosea. Él le exige que se saque la blusa, el pantalón de terciopelo bordó, el pañuelo que lleva en la cabeza y las botas. Cuando ella le dice que está indispuesta, le ordena que se vista. Él se queda con el corpiño. No la viola.

—Arrancá, vamos a Capital —le dice Ibáñez a Robledo.

Pero se arrepiente. Cuando pasan por un puente, le pide que pare el auto y le dice a Dinardo:

—Te vamos a dejar bajar.

El cielo está nublado. Ella camina rápido por la ruta. Levanta la cabeza y mira al frente, como si estuviese desfilando en una pasarela. Robledo le clava la mirada en la espalda. Dinardo camina unos pasos, hasta que el primer balazo la tira al piso.

Robledo le tira seis veces más.

Un disparo en la oscuridad

Tras la muerte de Ibáñez en un confuso accidente de autos en el que manejaba Robledo (se cree que fue un crimen pero no hubo pruebas) El Ángel Negro cambia de secuaz. Ahora su compañero será Héctor Somoza. El 15 de noviembre de 1971 cometerán su primer robo juntos. Será en el supermercado Rincón, situado en Rolón 703, en Boulogne. Un día antes, visitan el lugar para ver dónde está la caja fuerte y roban de una armería un revólver Astra y un Dos Leones. Entran por una casa vecina, donde encuentran una manguera que les servirá para bajar por la claraboya del techo del mercado.

Para Robledo, que tiene agilidad, es fácil: ata la manguera en dos aletas del extractor del aire y cae a un entrepiso.

Luego ayuda a bajar a su amigo. Una vez adentro, cierran la puerta con torpeza. Pese al ruido, el sereno duerme sobre un escritorio, adentro de una oficina con puertas vaivén con vidrios. El hombre tiene 50 años y está en calzoncillos y camiseta. Nunca se despertará. Con sigilo, Robledo abre la puerta. Se toma todo su tiempo. Está a tres metros del vigilador. Mientras entorna la puerta, apunta y hace fuego.

Raúl Romeo Delbene (Robledo sabrá su nombre cuando lea su nombre bordado en un saco), muere de un balazo en la cabeza. Se desploma sobre la mesa.

La prensa lo llamó "el Ángel Negro". Nadie podría creer que ese chico de 20 años podía ser un asesino en serie

La prensa lo llamó "el Ángel Negro". Nadie podría creer que ese chico de 20 años podía ser un asesino en serie

El robo resulta un fracaso: el debut de Somoza no pudo ser peor. Abren puertas, revisan cajones. Robledo entra en el frigorífico, pero no encuentra nada. Enfurece y patea todo lo que encuentra a su alrededor. Luego se calma. Antes de irse del lugar a pie, acomoda al sereno en su escritorio y en la mano le pone un cuchillo que encuentra en la carnicería.

A sangre fría

Robledo y Somoza están por dar otro golpe: es de noche y casi a ciegas cruzan por un descampado hasta llegar a una obra en construcción que da al techo de la agencia de autos Pasquet, en la Avenida del Libertador 1950, en Vicente López. Ya saben dónde está la caja fuerte y cómo entrar en el salón. Bajan colgados de una soga. Mientras se secan la cara con una campera, escuchan que alguien tose. Es un sereno, que en este momento camina y toma asiento. Está cansado.

Juan Carlos Rozas sabe que otros serenos como él han muerto asesinados por la espalda o mientras dormían. Lo leyó en los diarios. Lo vio en el noticiero. Sabe que esos casos quedaron impunes. Lo que no sabe, esta madrugada, mientras tose y cree que está solo, como siempre, es que su vida está en riesgo. No sabe (como los otros tampoco lo supieron) que en pocos segundos será un cuerpo apagado.

En un rato, cuando lo decida su verdugo (que ahora lo escucha toser y le pide a su cómplice que haga silencio), quedará deshecho y arrodillado, cerca del escritorio, como si antes de morir hubiese suplicado por su vida. Pero sólo es una pose. No hubo ruego ni desesperación. Robledo Puch no le dio tiempo a nada: ni de entender que ese era el último instante de su vida. Le disparó desde cuatro metros. Rozas murió de dos balazos. Cuando el encargado del negocio lo encuentre por la mañana, pensará que se ha quedado dormido como otras veces.

“Lo amasijé”

Diez días después del crimen de Rozas, la pareja comete su robo más exitoso: en la agencia Dodge de Puigmarti, en Santa Fe 999, de Acassuso.

Los dos amigos entran en el local después de saltar un tapial de una casa lindera. Cuando caminan con sigilo por el taller de la planta baja, ven a un sereno que viene hacia ellos. Pero el hombre, que se llama Bienvenido Serapio Ferrini, no los ve.

Robledo se esconde debajo de un Dodge y Somoza se mete detrás de una puerta. De repente, Robledo sorprende al sereno por la espalda.

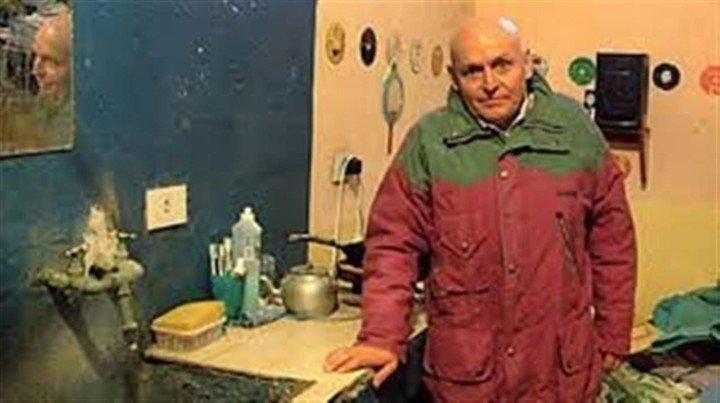

Carlos Robledo Puch en su celda de Sierra Chica en 2016.

Carlos Robledo Puch en su celda de Sierra Chica en 2016.

—No me maten, por favor —suplica el hombre.

Robledo lo lleva al primer piso.

Pasan ocho, nueve o diez segundos (lo que hayan tardado en subir la escalera). Y se escuchan tres disparos al hilo.

—Lo amasijé —confiesa Robledo cuando vuelve de matar a su víctima número nueve.

Es el robo que más tiempo les lleva. Después de cinco horas de trabajar con el soplete, agujerean la caja fuerte y roban un millón quinientos mil pesos.

El último acto

Villa Adelina, 3 de febrero de 1972. Recostado en la cama, Robledo lee los recortes de sus crímenes. Los tiene ordenados en un sobre papel madera. Hay notas de Clarín, de La Razón, de La Nación —el diario preferido de su padre— y de Crónica. A veces le cuesta creer que esos hechos —inexplicables, sangrientos, e irreversibles— fueron cometidos por él.

Los periodistas hablan de una banda que azota la zona norte, de una secta sangrienta que mata todo lo que se le cruza por su camino. Robledo interrumpe la lectura cuando suena el teléfono. Es Somoza. Cuando se reúnen, Somoza le cuenta un plan:

—Tenemos que robar una metalúrgica y ferretería que queda en Tigre.

—¿Ya estuviste en el lugar? —le pregunta Robledo.

—Sí. Justo vi la caja fuerte desde la calle. ¿Vamos esta noche?

—Dale, pero tenemos que ir a buscar las armas.

Después de dejar la moto en una estación de servicio YPF de San Fernando porque no anda el embrague, caminan dos cuadras hasta la ferretería industrial Masseiro Hermanos, en Almirante Brown 699, en Carupá.

En la calle lateral, Robledo y Somoza escalan como dos gatos la pared del comercio. Pasan por una reja en forma de ventana y suben hasta el techo de chapas viejas y oxidadas de cinc. Se dejan caer por una claraboya de un metro cuadrado hasta un entrepiso. En ese momento, cada uno agarra su arma y las linternas; bajan por una escalera de hierro. No están solos. Escuchan los pasos lentos de alguien, el crujido de los zapatos sobre el piso de madera. Ellos están inmóviles y en silencio.

En el último robo, Robledo asesinó a su socio Somoza. Luego de dispararle lo roció con alcohol, tiró un fósforo encendido y le pasó el soplete por la cara y las manos.

En el último robo, Robledo asesinó a su socio Somoza. Luego de dispararle lo roció con alcohol, tiró un fósforo encendido y le pasó el soplete por la cara y las manos.

Se quedan así durante quince minutos: hasta que aparece el sereno, Manuel Acevedo, de 58 años, pelado, con varios kilos de más y casi un metro ochenta. Robledo le sale al paso, lo encañona y le advierte:

—Quedate quietito, no opongas resistencia que te vamos a encerrar. Tranquilito, ¿eh?

El sereno no dice nada. Camina con las manos atrás y el caño de la pistola en la espalda. Lo meten en un cuartito lleno de papeles y libros. Robledo lo encandila con la linterna (eso impide que el sereno lo vea) y cierra la puerta de metal. Pero luego se arrepiente: la abre y fusila a Acevedo de dos balazos en la cabeza.

Robledo entra en una oficina y baja cuatro persianas. Abre un mueble y saca unos biblioratos y varias bolsas con monedas. Somoza lo llama: acaba de encontrar una garrafa, tubos de oxígeno, un soplete preparado con pico cortador, una manguera. El artefacto está en un carrito de tres ruedas.

Detrás de un mostrador, está la caja fuerte de hierro con dos puertas. Mide dos metros de largo y uno de ancho. No será fácil vulnerarla. Los amigos trabajan con esfuerzo.

Somoza perfora la cerradura con el soplete. El roce del aparato con el hierro le salpica chispas en la cara. El boquete está listo en una hora. Robledo mira, parado al costado de la caja fuerte.

Se turnan para usar el soplete. Cuando lo empuña Somoza, Robledo es servicial: le trae un vaso de agua o le pone una toalla en el cuello para que no lo salpiquen las chispas.

Quitan un barrote transversal haciendo palanca con una barreta y cortan los seguros internos de la caja, que al final se abre. Los fajos de billetes están guardados en sobres y en un bolso azul de lona con cierre relámpago encuentran cientos de monedas. Los amigos festejan y se abrazan.

Acaban de encontrar un millón cuatrocientos mil pesos. Mientras Somoza sigue trabajando, Robledo va hasta el depósito, donde hay tres camiones. Uno de ellos tiene la llave puesta y gasoil en el tanque. Sabe que la fuga está garantizada.

Cuando vuelve a la oficina, Somoza le pide que termine de cortar los compartimentos dela caja. Robledo agarra un pico y comienza a martillar. Para terminar de abrir el tesoro usa una barreta que saca de la vidriera.

Mientras hace palanca y el pedazo de hierro está por caer, ocurre lo imprevisto. Somoza sorprende a Robledo y lo agarra por la espalda. Nunca se sabrá si ese movimiento repentino fue una broma a destiempo o una traición inconclusa. Todo lo que se sabe de la faceta criminal de Somoza (sus frases, sus diálogos y sus actos) salió de la boca de Robledo durante el interrogatorio policial. La única versión fue dada por el joven asesino.

Esa noche, Robledo no duda: le pega un codazo en el pecho a Somoza, que cae hacia atrás. Se le corta la respiración. Se da vuelta y queda en cuatro patas, como si buscara algo en el piso. Cuando Robledo desenfunda y dispara, su compañero cae boca abajo. Después del primer tiro por la espalda, Somoza quiere decir algo —quizás una súplica desesperada o un insulto— pero sólo se escucha un gemido que se apagará antes que su vida. Robledo hace puntería y le tira otra vez, desde un metro de distancia.

El balazo le entra en la mejilla izquierda. Ahora sí, su amigo de 18 años está muerto. Como el sereno.

Robledo va hasta la cocina a buscar una botella de alcohol para rociar el cadáver de Somoza, que queda tirado justo debajo de una banqueta. Tira el fósforo encendido y le pasa el soplete por la cara y las manos.

En ese acto, la amistad con Héctor se consume entre las llamas.

Infobae Por Rodolfo Palacios

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

Ando en el Aire

Ando en el Aire

LV16.com

LV16.com

LV16.com

LV16.com

WhatsApp 358 481 54 54

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN AM

CONTRATAR PUBLICIDAD AM

WhatsApp 358 481 54 54

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN AM

CONTRATAR PUBLICIDAD AM

WhatsApp 358 482 80 13

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN FM

CONTRATAR PUBLICIDAD FM

WhatsApp 358 482 80 13

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN FM

CONTRATAR PUBLICIDAD FM