La explosión de Chernobyl produjo miles de muertes. Un número indeterminado pero gigantesco. Un número obsceno. Para las autoridades soviéticas fueron sólo treinta y uno.

Esas fueron las víctimas de las primeras horas. Los operarios de la Central y los bomberos. Después la muerte se extendió entre miles, alejándose kilómetros y kilómetros de la Central. Diseminándose, feroz e implacable, a ciudades y aldeas que quedaban a cientos de kilómetros. Cáncer, muerte súbita, enfermedades desconocidas hasta el momento, suicidios. Números abismales, cifras que nunca se habían visto antes.

El veneno se propagaba. El aire estaba envenenado; la tierra estaba envenenada; el agua estaba envenenada. Ninguno de los que vivía ahí podía escaparle a ese fantasma de muerte y radiación. Una presencia letal que permanece inmutable desde hace treinta y tres años.

No hubo distingo entre las víctimas: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres e hijos. Pero había una categoría más, una impensada y aterradora. Existían víctimas en las que nadie había pensado: los chicos que todavía no habían nacido, que ni siquiera habían sido concebidos.

Esos chicos que nacieron muertos, o con enfermedades crónicas, o con terribles mutilaciones. Malformaciones genéticas, espinas bífidas, miembros amputados, deformidades, cáncer, deficiencias mentales, discapacidades varias.

Esos chicos que nacieron con el signo indeleble de Chernobyl en el cuerpo.

Uno de esos casos es paradigmático. El de Igor Pavlovets, un chico bielorruso que nació sin un brazo y con los miembros inferiores atrofiados, casi sin piernas, como si los pies se conectaran directamente con el tronco.

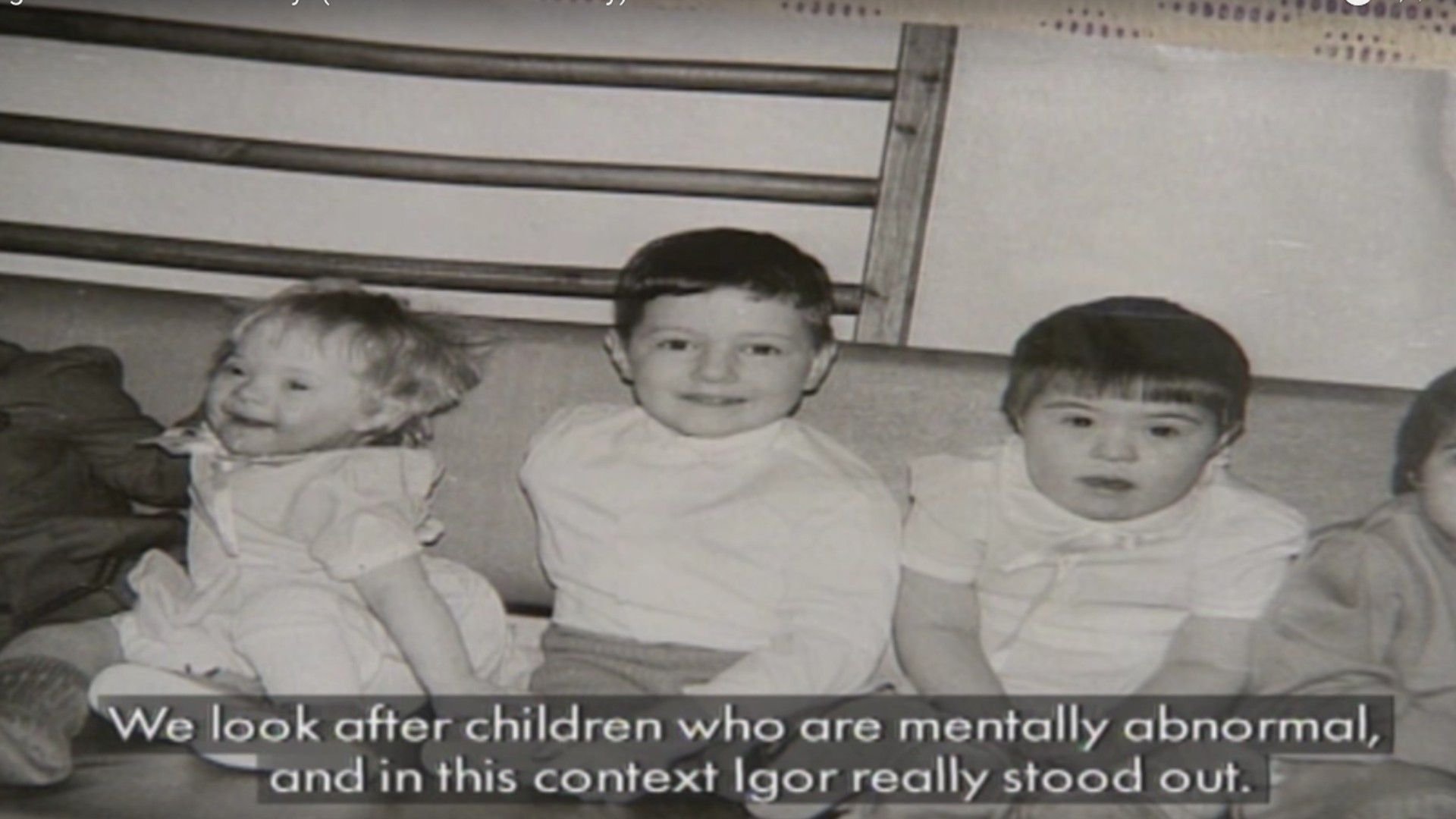

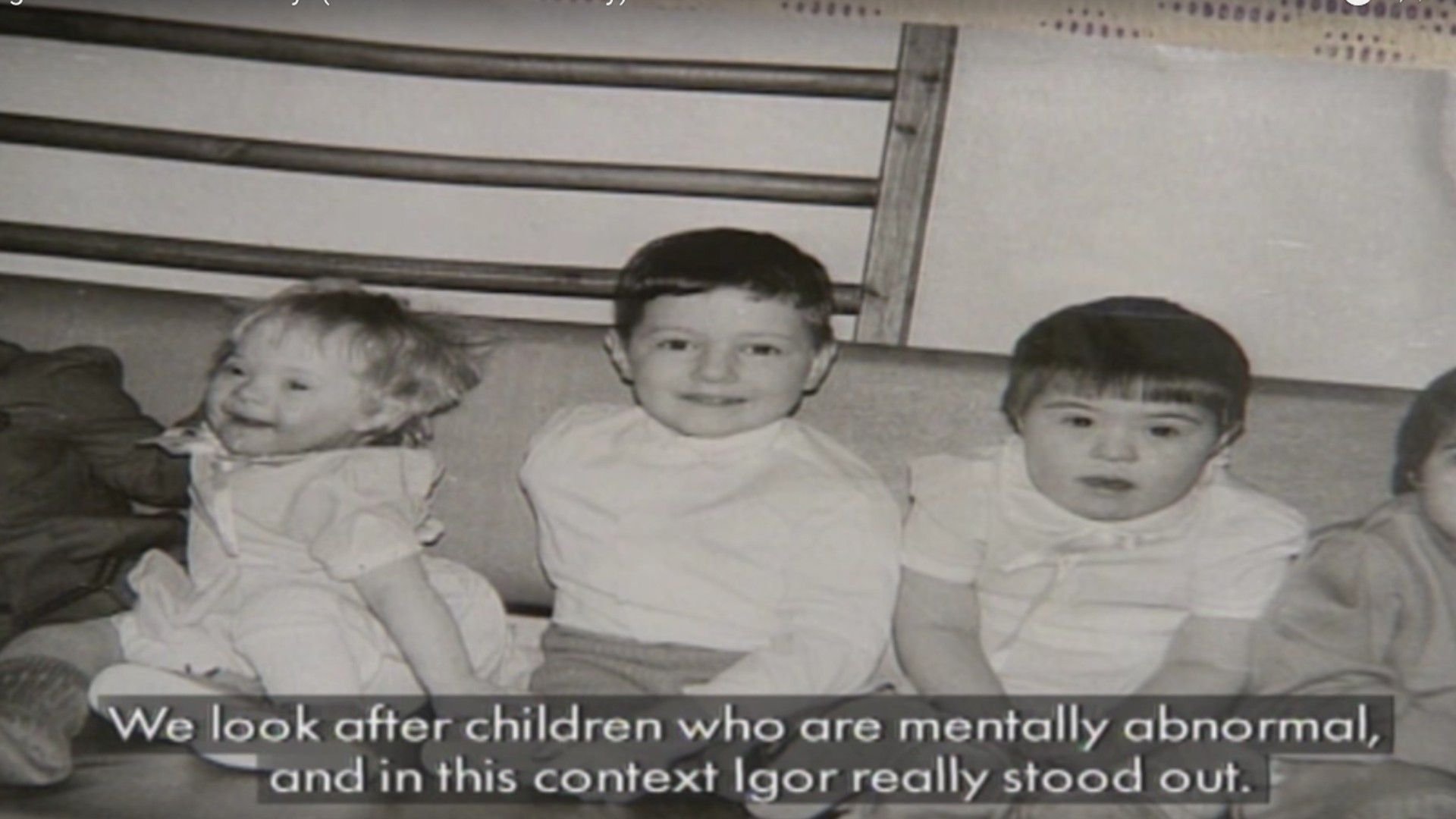

Igor llegó al mundo en marzo de 1987. Tan sólo once meses después de la explosión de Chernobyl. Desde las primeras semanas su vida se desarrolló en un hospital a 60 kilómetros de distancia de la central nuclear (no a 60 kilómetros de la zona del desastre: esa zona, se sabe, era y es vastísima, abarca miles de kilómetros a la redonda). Recibió el cuidado de hombres y mujeres, profesionales de la salud, que creyeron que no sobreviviría más que unos días pero que merecía atención.

Las enfermeras dejaron de dormir para tratar de confortarlo mínimamente. Como al resto de sus pequeños pacientes, la mayoría desahuciados. En esas salas el futuro de los pacientes era tan negro que nadie se detenía a pensarlo.

Contra todas las apuestas, Igor resistió. Siempre en la cama de un hospital. Un año después alegraba la sala de internación. A su alrededor los casos eran terribles. Allí no habitaba la esperanza. Pero Igor quería vivir.

Una enfermera contó que todos querían estar con él. Que esperaban que los demás se durmieron para jugar con Igor. "Estar con él era un escape para nosotros", dijo. Entre tanta muerte, Igor transmitía vida y esperanza. Y a eso se aferraban, también, los demás.

Estuvo casi seis años en ese hospital. A los médicos les costaba entender como no padecía daños cerebrales. Era un chico vivaz y risueño, con sueños. Tampoco (casi) nadie comprendía por qué permanecía tanto tiempo allí. No era algo usual. En esos años ni siquiera era legal. Todos los chicos mayores a cuatro años debían ser enviados a una institución psiquiátrica. Depositados allí.

Los problemas físicos estaban a la vista; las lesiones neurológicas irrecuperables se presumían; por lo tanto el lugar adecuado era un psiquiátrico en el que se amontonaba a los que ya no se consideraba viables. El estado ruso no quería que se conocieran esos casos.

Los que habían tratado con él, no querían ese destino para Igor. En el hospital urdieron una estratagema para evitar que se perdiera en los meandros de la burocracia y la despersonalización: año tras año cuando llegaba el tiempo de las inspecciones y de los traslados, alguien modificaba su fecha de nacimiento en los registros. Sabían que él tenía posibilidades que otros no. Así gracias a una prolija falsificación nunca llegaba a los cuatro años.

Su aspecto físico no lo delataba. Las malformaciones hacían difícil determinar qué edad tenía.

A los burócratas no le preocupaba demasiado tampoco. Lo importante era que el caso no se conociera, que los daños siguieran circunscriptos a las paredes de alejados hospitales. Que siguiera prevaleciendo el discurso oficial, que venía desde los años soviéticos, de que lo peor ya había pasado, que los daños habían sido controlados, que la heroicidad del pueblo había evitado el desastre.

A Igor no sólo lo distinguía su vivacidad y su alegría. Tenía, tal más que nadie en miles de kilómetros a la redonda, ganas de vivir. Tenía sueños. Y hablaba constantemente de ellos. Igor quería tener dos brazos y dos piernas de largo normal. Como los otros chicos. Un sueño imposible. Pero también soñaba con tener una familia.

Una tarde de 1993, Victor Mizzi, director de la Chernobyl Children's Lifeline Fundation, visitó el hospital. Como todos los demás, él también quedó prendado de este pequeño con una energía y una ganas de vivir únicas. La fundación a lo largo de estas tres décadas se ocupó de más de 50 mil chicos víctimas de la radiación de Chernobyl.

Mizzi consiguió que Igor fuera trasladado a Inglaterra. La excusa era que recibiera una prótesis para reemplazar su brazo faltante. Apenas arribó a su nuevo país, el matrimonio de Barbara y Roy Bennett lo adoptó. Y comenzó una nueva vida gracias a esos padres que no tuvieron miedo a lo diferente.

Barbara lo cuidó, lo inscribió en un muy buen colegio (era la primera vez que Igor recibía educación formal) y lo llevó a los mejores especialistas médicos posibles. Él, en seguida, la empezó a llamar mamá. Los avances de Igor fueron notables. Aprendió inglés a una velocidad sorprendente.

La prótesis del brazo no prosperó, nunca se habituó a ella. Probaron varias. La primera era demasiado pesada; la segunda no tenía mayor funcionalidad. Al no tener estructura ósea en el hombre se hacía casi imposible que un brazo ortopédico fuera de alguna utilidad. En el mejor de los casos sólo tendría una función cosmética. Igor y sus padres decidieron no seguir intentando.

Para sus piernas probaron diversas posibilidades. Zapatos especiales con altísimas plataformas, guías y otros tratamientos. Sólo funcionó un calzado hecho a medida y reforzado en algunas partes para hacerle más cómodo su traslado, distribuir mejor el peso corporal y para cuidar la vida útil de sus piernas.

En Inglaterra Igor tuvo padre y madre, creció, estudió y formó su propia familia. Cumplió sus sueños. Pero antes de eso, impulsado por Barbara, su madre adoptiva, se dedicó a rastrear a su familia biológica.

Igor (y quienes lo rodeaban) siempre estuvo convencido de que sus padres lo habían abandonado al ver en las condiciones en que había nacido. ¿Quién iba a querer en esas circunstancias a un chico al que le faltaba un brazo y casi no tenía piernas? Pero en su pesquisa descubrió que eso no era cierto. Que apenas nació las autoridades locales se lo sacaron a sus padres biológicos quienes desde ese momento creyeron que no había sobrevivido esos primeros días, que había sido otro de esos bebés fallecidos prematuramente a causa de Chernobyl.

Se reencontraron en Inglaterra cuando Igor cumplió 16 años. Elena, la madre biológica, viajó al nuevo hogar de Igor junto a sus otros dos hijos, Alexei y Anna. Igor abrazó a su familia biológica y conoció su pasado.

Años después, se casó con Alice, una joven enfermera. Pronto ella quedó embarazada y la alegría y la esperanza se confundieron con el temor. ¿Tendría malformaciones el bebe? ¿La radiación seguiría labrando el futuro de Igor?

Alice había decidido lidiar con lo que tocara. Rechazar a ese bebé hubiera sido, según su concepción, rechazar a Igor. La pareja de Igor y Alice tiene dos hijos, Mia y Leo, que nacieron sin problemas ni enfermedades congénitas. Los cuatro siguen viviendo en Londres. Igor no se queja de su condición. "Tuve una gran vida y está bien ser diferente", declaró al diario inglés Express.

La historia de Igor Pavlovets es una historia de superación, solidaridad y con final feliz. Pero es una excepción.

La regla para los llamados niños de Chernobyl es el dolor, la enfermedad, las pérdidas, la muerte.

La Premio Nobel Svetlana Alexievich en Voces de Chernobyl asienta que antes de la explosión en Bielorrusia se producían 82 casos de cáncer cada 100 mil habitantes. En la actualidad esas estadísticas se modificaron brutalmente: por cada 100 mil habitantes hay 6 mil enfermos de cáncer. Los casos se multiplicaron por 74. En relación a los menores esas estadísticas empeoran sensiblemente.

Los chicos que ya habían nacido o los que nacieron en los años siguientes fueron víctimas permanentes, crónicas. Niñas que súbitamente empalidecían, a las que le salían manchas en la piel y que luego de una consulta con el médico ya nunca saldrían del hospital. Bebés que nacían muertos. Maternidades en las que ningún recién nacido tenía todos los dedos en sus extremidades.

Grupos de seis o siete nenas jugando en la calle todas con calvicie. Chicos con mutilaciones o con bocas que llegaban hasta las orejas. La radiación no perdonó.

Un "liquidador" de Chernobyl, luego de trabajar un largo periodo en la construcción del sarcófago, regresó a su casa. Toda la ropa y el calzado utilizado lo quemó en el fondo de su hogar. Su hijo pequeño se enamoró de su gorra y la salvó de la pira. La usó varios meses. Dos años después al chico le diagnosticaron un tumor cerebral.

En este punto hay que recordar que a los pocos días de producido el desastre, Mijaíl Gorbachov le habló a los soviéticos y afirmó que la situación estaba bajo control, que lo peor ya había pasado. Desde el estado siempre se ocultó información, se minimizó el daño y se puso el foco sobre el heroísmo de los hombres que intentaron controlar los efectos de la catástrofe. Efectos, que ahora sabemos, en muchos casos fueron imparables. Se desató una fuerza incontrolable y letal que desparramó el horror a cientos de kilómetros de distancia.

Más allá de las evacuaciones cercanas y de las acciones para impedir que la Central siguiera propagando radiación, las autoridades soviéticas no informaron de la real magnitud y extensión de los peligros. Pensaron más en la imagen de un régimen tambaleante que en la vida de sus ciudadanos que no tenían las herramientas para saber cuál era la dimensión del peligro. Porque al Kremlin no sólo le cabe la responsabilidad del ocultamiento y de minimizar los riesgos sino de años de educar a sus habitantes para que la norma fuera la credulidad, para que no se les permitiera dudar ni cuestionarse ni siquiera en las situaciones más extremas.

Alexeivich en su lacerante libro cuenta una pequeña anécdota: en los días posteriores a Chernobyl desaparecieron de todas las bibliotecas públicas soviéticas los libros sobre Hiroshima y Nagasaki. En cierto punto hasta se podría afirmar que no fue una medida tan desacertada. Quien leyera sobre las explosiones atómicas en Japón de 1945 sólo podía darse una tenue idea de lo que estaba ocurriendo en 1986.

Así contó su experiencia una madre en 1988: "Esperábamos nuestro primer hijo. Mi marido quería un niño y yo una niña. Los médicos me habían intentado convencer: 'Tendría que abortar, Su marido pasó demasiado tiempo en Chernobyl'. Él transportó arena y hormigón en su camión durante los primeros días. Pero no le quise creer a nadie. Había leído en los libros que el amor podía vencerlo todo, incluso a la muerte. La criatura nació muerta. Y sin dos dedos. Una niña. Y yo lloraba: 'Si al menos tuviera todos los dedos. No ven que es una niña'."

Chernobyl marcó el fin de una era. Fue el comienzo del fin de la Unión Soviética. Mostró como ninguna otra cosa el agotamiento de un régimen. Con el reactor también explotó una manera de gobernar, todo un sistema de valores. También significó el mayor llamado de atención a la humanidad sobre los efectos de las fuerzas incontrolables que puede desatar, de los daños que nos podemos causar a nosotros mismos.

Pero para mucha otra gente, para demasiada gente, para aquellos que padecieron los efectos inmediatos y mediatos de la catástrofe -Chernobyl mata durante décadas-, ese desastre no tuvo significado simbólico sino presencia permanente en sus vidas. Vidas que afectó, deformó y destruyó por varias generaciones.

Infobae

Es un Montón

Es un Montón

Valor Agregado Agro

Valor Agregado Agro

Mucha Mer

Mucha Mer

Informe 16

Informe 16

Informe 16

Informe 16

Ando en el Aire

Ando en el Aire

Informe 16

Informe 16

Ando en el Aire

Ando en el Aire

WhatsApp 358 481 54 54

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN AM

CONTRATAR PUBLICIDAD AM

WhatsApp 358 481 54 54

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN AM

CONTRATAR PUBLICIDAD AM

WhatsApp 358 482 80 13

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN FM

CONTRATAR PUBLICIDAD FM

WhatsApp 358 482 80 13

Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)

Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina

PROGRAMACIÓN FM

CONTRATAR PUBLICIDAD FM